育児日記はアプリと手書きどっちがいい?理想はハイブリッド!理由と使い分け方を解説。

この記事は、育児日記をつけるのにアプリでつけるか手書きで書くか悩んでいる人に向けて書いています。

赤ちゃんのお世話は、授乳した時間、おしっこやうんちの回数など、記録しておきたいことがたくさんあります。

赤ちゃんのお世話を記録するためにアプリを使うか育児ダイアリーをつかうか悩みますよね。

私も妊娠中にどっちにしようか悩んでました。

そんなパパママへ、実際にアプリと手書きどっちも試してわかった「ハイブリッド育児日記」の良さについてお伝えします。

この記事でわかること

アプリのメリット・デメリット

手書きのメリット・デメリット

アプリと手書きの上手な使い方

育児日記はアプリと手書きどっちかがいいのか。

結論から言うと、どっちも使うのがいい!

アプリと手書きで悩むならどっちも使うのが理想です。

とはいえ、両方やるのは大変だからどっちかいいか悩んでいてこの記事にたどり着いたと思います。

もしもどっちかだけやるなら、それぞれのメリット・デメリットを見て自分の生活スタイルに合うほうを選んでください。

記事の後半では、アプリと手書きの上手な使い分けについても紹介しているのでぜひ最後まで読んでいってください♪

結論:育児日記はアプリと手書きのハイブリッドがいい

結論から言うと、アプリも手書き(日記帳)も使うハイブリッドがいいです。

理由は、第三者に知らせるべき内容があるからです。

便利に記録しつつ、第三者に知らせるべき内容はきちんと残す

育児記録アプリと手書きの育児日記帳のそれぞれ特徴を活かして使い分けることで、便利に記録しつつ、大切な記録を残せるようになります。

今回は育児記録アプリは「ぴよログ」、育児日記帳は「マークス」を例にお話していきます。

育児記録アプリのメリット

育児日記をアプリでつけるメリットはいつでもどこでもがポイントになります。

- 育児記録をクラウド上に保存

- 夜でも手が離せないときでもササッと記録

- 写真を簡単アップロード

育児記録をクラウド上に保存

アプリでつけた育児日記はクラウド上に保存されます。

スマホを機種変更したり万が一紛失してしまっても、簡単に引き継ぎができます。

近年増えてきた災害の被害に遭ってしまっても、クラウド上にあれば育児日記を紛失することはありません。

夜でも手が離せないときでもササッと記録

夜暗いときでも、赤ちゃんを抱っこしていて手が離せないときでも、アプリならササッと記録をつけることができます。

育児日記が続かない大きな原因は「めんどくさい」ことなので、アプリを使用するのは大きなメリットとなります。

アプリと手書きの違いとしてかなりの差が出てくるところです。

写真を簡単アップロード

アプリだからこそできるのが、写真をアップロードして育児日記に一緒に残すこと。

育児日記にも後で写真を貼り付けることはできますが、スマホでの手軽さは全然違いますね。

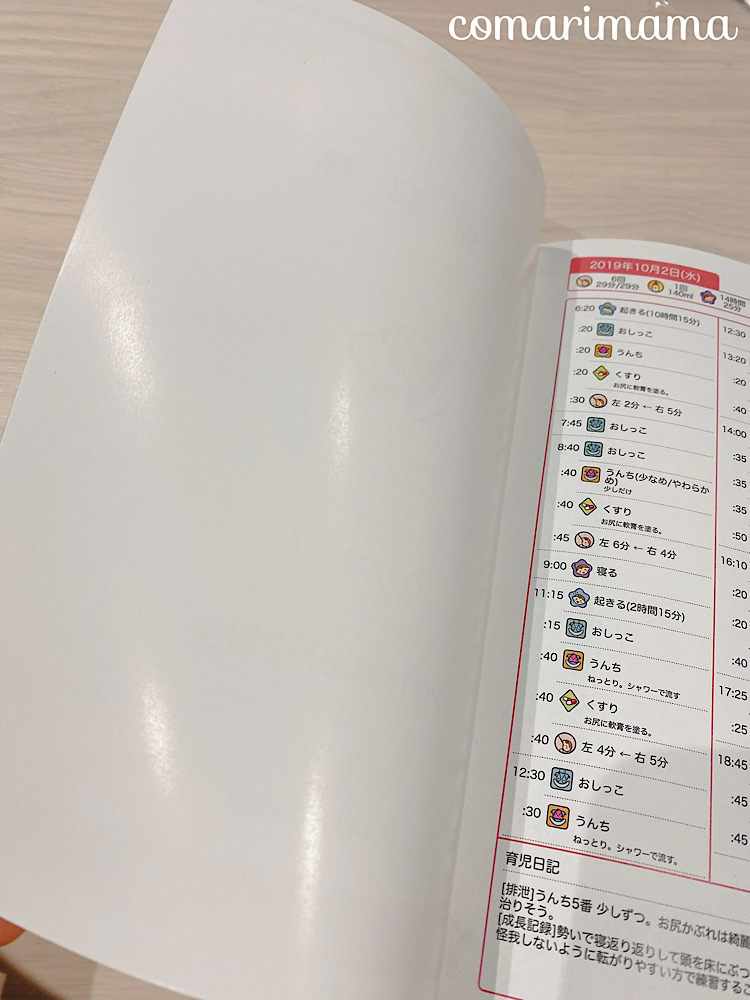

私はぴよログというアプリで記録した育児日記を製本していますが、紙に直接印刷してもらえるのででこぼこすることもなく綺麗な日記帳になります。

手作りの温かみこそ欠けてしまうものの、反対に見た目も綺麗な日記帳が作れるのはアプリの良さです。

育児記録アプリのデメリット

育児日記をアプリでつけるデメリットはこちら。

- サービスが終了する可能性がある

- 形として残せるが手書きより高くなる

サービスが終了する可能性がある

デメリットとして怖いのが、サービスが終了してしまう可能性がある点。

サービス終了とともに、今まで大切に記録してきたデータはすべてなくなってしまいます。

どうしてもサービスを利用するので、避けられない部分ですね。

今のところ私が2019年から現在まで使い続けている中では、終了するような予兆は見当たりません。

アップデートも定期的にされていますし、機能が増えたりしてどんどん使いやすくなっています。

スマホがこれだけ普及している世の中なので、スマホに変わる何かが出ない限りはまだまだサービスとしては続くと思われます。

形として残せるが手書きより高くなる

アプリでつけた育児記録を日記帳として残せるサービスもありますが、育児日記帳を用意するよりも費用はかさんでしまいます。

1ヶ月ずつ1年分製本したときの費用はおよそ6,000円。

一般的な育児日記が1,200円程度なので、約5倍の値段がかかります。

でも、その分画像データも一緒に印刷できたり綺麗だったりいいこともある♪

費用としてはかさむものの、アプリからの製本は綺麗に仕上がるし何よりも手間が少ないのが大きな特徴です。

日記は欲しいけど手書きは面倒ならこの製本にかける費用はたいしたことなく感じます。

手書きの育児日記帳のメリット

育児日記帳を使って手書きで書くメリットはこちら。

- 育児記録を形として残せる

- 子どもを預けるとき、病院にかかるときに活躍

- スマホが使えなくても誰でも見れる

育児記録を形として残せる

育児日記は形として手元に残ります。

手書きのあたたかみもありますね♪

子どもに将来プレゼントするときも手紙のような役割もしてくれます。

私は自分が親になったときに、母親に色々と自身の小さな頃について教えてもらいました。

母親は昔のことだから忘れたと言うことが多くて、そのときに育児日記帳として渡してあげられたら参考になるだろうと感じました。

私自身は2人の子どもの分それぞれ育児日記として形に残るようにしてあります。

子どもたちが親になる頃はまた育児の常識が変わっているとは思いますが、それでも自分が赤ちゃんの頃の様子がわかるだけでも育児への不安が軽減されると願っています。

子どもを預けるとき、病院にかかるときに活躍

育児日記帳であることの大きなメリットは、夫婦以外の人が子どもの様子を知りたいときです。

育児記録アプリを夫婦で共有していても、子どもを預けるときに預け先の人にもアプリをいちいちダウンロードしてもらうのは大変ですね。

そんなときに育児日記帳が活躍します。

また、病院にかかるとき、先生に育児日記帳を渡して見てもらうことで赤ちゃんにどんな症状や変化があったか確認してもらえます。

初めて病院にかかるときに育児日記帳をつけてて本当によかったと実感。

アプリの使い方がわからなくて困るということはありません。

スマホが使えなくても誰でも見れる

育児日記帳は誰でも手軽に見られます。

これが実は重要!

親子で事故や災害に見舞われたとき、スマホの中の育児日記を見せられない可能性があります。

夫婦とも仕事でどうしても休めないときに、おじいちゃんおばあちゃんが代わりに子どもの看病をする機会もあるでしょう。

赤ちゃんが適切な処置が受けられるように、育児日記として残して第三者が見られるようにしておけることは重要なポイントになります。

手書きの育児日記帳のデメリット

育児日記を手書きで書くデメリットはこちら。

- 書くのがめんどくさい

- 写真や自由な記録を書くスペースが少ない

- 災害時に失ってしまう可能性がある

書くのがめんどくさい

育児日記をつけることをためらってしまう一番の理由が、書くのがめんどくさいこと。

私は育児日記帳だけで記録をつけるのは無理でした。

育児日記をつけていても、続かなければ意味がありません。

だいたい数回つけ忘れて思い出せなくなると「もういいや」って気持ちになります。

忘れないようにお世話をするごとに育児日記をつける手間が大きなデメリットです。

写真や自由な記録を書くスペースが少ない

育児日記は見開き1ページに1週間分を書くタイプが多いです。

写真や細かいお世話の記録を書こうと思うとスペースが少なく、綺麗に記録をつけるのが難しいときも。

日記を書く用のページもありますが、書く場所があちこちに散らばってしまいます。

災害時に失ってしまう可能性がある

近年では大きな災害に見舞われることも多く、災害等で失ってしまう可能性も高まりつつありますね。

メリットでお伝えしたように親が被災しても第三者がこの育児日記帳を見て子どもの様子を知ってもらうには有効です。

ただ、育児日記帳そのものが被災時に紛失するケースもゼロではありません。

写真などと同様に物自体を失うリスクというのを考える必要がありますね。

いざってときに備えると、育児日記帳だけでは心配。

育児日記帳をどのようなケースで使用したいのか、優先度を考えて選びましょう。

育児日記の理想はハイブリッド!アプリと手書きの上手な使い分け

アプリと手書きのメリットとデメリットをそれぞれ説明しました。

両方の特徴を踏まえた上で育児日記をつけていく方法としての理想は、アプリと手書きのハイブリッド式です。

両方やるのこそ面倒では?と思うかも知れませんが、実はこれが1番簡単でリスク分散できる良い方法なんです。

めんどくさがりの私でも続けられた「ハイブリッド育児日記」のやり方を教えます!

参考にしてみてください。

ハイブリッド育児日記のつけ方

アプリで育児記録をつける

↓

育児日記帳に育児記録を写す

ハイブリッド育児日記は、日々の記録はサッとアプリで、1日の終わりに育児日記帳に写すというスタイルです。

日中は赤ちゃんのお世話で忙しいので、アプリを使って記録をつけていきます。

手が離せないときでもSiriやGoogleアシスタントを使えば記録できます。

とにかく重要なのは、忘れずに記録をつけること。

記録をつけていると授乳の間隔がわかりやすかったり、赤ちゃんの生活リズムも可視化されるので結果的にお世話がラクになってきますよ。

そして、1日のお世話が終わったら育児日記帳に必要な内容を写していきます。

1日の分をまとめて書くことで日記帳に綺麗に情報がまとめられるようになります。

あまり何日分も溜めて書こうと思うとそれはまた続けられない原因となるので、決まったタイミングで毎日書くようにしましょう。

育児日記帳を書くタイミング

- 夜寝る前に

- 赤ちゃんのお昼寝中に

使い分け例

アプリと手書きの育児日記帳を実際にどのように使い分けていくのか例を紹介します。

パパにお留守番をお願いするとき

ママがメインで育児をしていて、パパに子どもとお留守番をお願いするときには、アプリが活躍します。

ママが出先でもお世話の様子を確認できるので、離れていてもパパをサポートできますね。

きちんとお世話ができていれば安心できるし、大変そうだったらアドバイスができます。

パパも育児に取り組みやすくなり、ママもリフレッシュする機会が増えていいことだらけ♪

病院を受診をするとき

病気や健康診断などで病院を受診するときは、育児日記帳が活躍します。

育児日記帳を見ながら子どもの様子を細かく正確に伝えられるようになります。

アプリでも同じことはできますが、先生に直接見せるときは育児日記帳のほうが全体が見やすくて良いです。

また、人のスマホを操作することに抵抗がある人もいるので、人に見せるときは育児日記帳のほうがいいでしょう。

子どもが将来親になったとき

子どもが将来親になったとき、育児の参考書として育児日記帳をプレゼントします。

20~30年後の育児は今と違うかもしれませんが、自分がどう育ったのかわかるだけでも参考になると思います。

経験は一生の宝物になりますね。

このケースでは、育児の悩みを中心に記録しておくと非常に役立つ育児本となります。

生活リズムの整え方、授乳の量と体重の変化、寝返りなど身体的成長までの過程など、自分が気になったことはできるだけ書き残すようにしましょう。

ハイブリッド育児日記のいいところ

アプリで育児記録をつけて後でまとめて日記帳に記録することで、1日の育児を見返すことになります。

もちろんアプリだけでも日記帳だけでも振り返ることはできます。

ただ、だんだんと育児記録をつけることが目的になりがちになってしまうことも少なくありません。

その点、このハイブリッド式で振り返る習慣がつくことで赤ちゃんの変化にも気付きやすくなるというメリットがあります。

たとえばミルクをあげる量を増やすきっかけがわかったりします。

ただ面倒なところを省くだけではないのがハイブリッド式のいいところ!

アプリと育児日記帳の良さはそのまま活かしつつ、手間を省いて子育てをラクにするためにぜひ取り入れてみてくださいね。

ハイブリッド育児日記のおすすめアプリ・日記帳

このハイブリッド式の育児記録をするのにおすすめのアプリと育児日記帳(ベビーダイアリー)を紹介します。

育児日記アプリは「ぴよログ」

育児日記アプリのおすすめは「ぴよログ」です。

コードを利用することで、アプリを入れればパパはもちろん家族も共有できます。

最近では似たようなアプリもたくさん出てきていますが、育児日記帳として残したいという思いがあるならぴよログが最適です。

ぴよログの使い勝手については別の記事で詳しく書いているのでそちらもあわせて読んでください。

ハイブリッド式でなく、アプリだけで育児日記を残そうと思ったならぴよログかベビレポのどちらか使い勝手が良いほうを選んでみてくださいね。

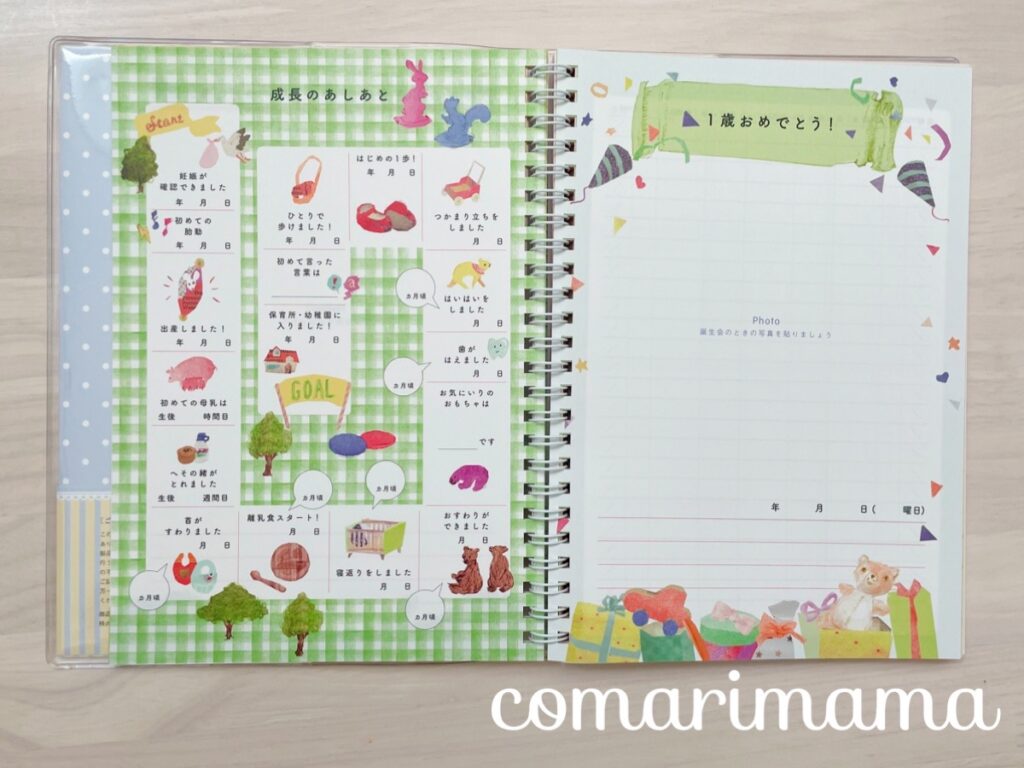

育児日記帳(ベビーダイアリー)は「ポニー」

育児日記帳のおすすめはマークスのベビーダイアリーポニーです。

マークスのベビーダイアリーは、妊娠中から1歳までをこの1冊にまとめられます。

育児日記として残しておきたい内容を書くスペースも充実しています。

育児日記を楽しく続けられる工夫があるのもいいですね。

ぴよログで記録させる内容との相性も良く、似たような感覚でまとめることができます。

https://kosodate-update.com/marks-babydiary-review/

アプリと手書きのハイブリッド育児日記を始めよう

今回は、育児日記はアプリと手書きどっちがいいのかという疑問について答えました。

私のおすすめはアプリと手書きの良さを活かして両方使うハイブリッド育児日記をつけることです。

育児日記は続けられなければ意味がありません。

それぞれの特徴を理解し、自身に合った方法で1歳までの育児記録をつけていきましょう。

ハイブリッド育児日記をするのに役立つぴよログのけ方のコツも紹介中!

SNSではブログの更新情報やお得情報を発信中!

子を持つ親同士としても仲良くできたら嬉しいです(*˘︶˘*).。.:*♡

気になる方は、大黒柱ママこまりをフォローしてね♪

X(旧Twitter)→@comarimama

Instagram→@comarimama